Острый коронарный синдром: диагностика и неотложная помощь. Тромболизис на догоспитальном этапе: исследование «регистр пациентов с острым коронарным синдромом в дальневосточном федеральном округе (рокс-восток): лечение до госпитализации в стационар Показа

Одно из самых опасных заболеваний - острый коронарный синдром, неотложная помощь при нем может спасти человеку жизнь. Привести к нему могут такие распространенные болезни, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и другие.

Что такое ОКС?

Под термином ОКС понимают остро возникшие нарушения кровоснабжения сердца - инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию. Как правило, острый коронарный синдром развивается у людей, страдающих ишемической болезнью сердца и другими видами стенокардии. Спровоцировать его могут физические нагрузки, эмоциональные переживания, употребление больших доз кофеина, прием некоторых препаратов. Факторы риска развития ОКС: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, употребление большого количества соли, кофеинсодержащих продуктов, шоколада. ОКС чаще развивается и тяжелее протекает у мужчин.

Симптомы ОКС, по которым возможна и диагностика:

- 1. Боль за грудиной или с левой стороны грудной клетки - давящая, сжимающая. Она не облегчается приемом анальгетиков и нитроглицерина, не проходит самостоятельно в течение получаса (отличительный признак от стенокардии). Боль отдает под левую лопатку, в левое плечо и руку, в левую половину шеи и нижней челюсти, иногда в левую половину живота и левую ногу.

- 2. Одышка, в некоторых случаях - удушье и признаки отека легких.

- 3. Бледность, холодный пот, слабость вплоть до обморока, страх смерти.

- 4. Нарушения сердечного ритма, слабый пульс, падение артериального давления.

- 5. Менее типичный случай - боль в области желудка (гастралгическая форма ОКС). Отличительный признак от обострения гастрита или язвенной болезни - одышка и нарушения сердечного ритма.

Если у пациента возникла боль, характерная для ОКС, даже если нет других признаков или они слабо выражены, необходимо вызвать "скорую". Чем быстрее пациент попадет в стационар, тем больше у него шансов на последующую реабилитацию. Обязательно необходимо успокаивать пациента, ведь страх смерти, возникающий как симптом ОКС, вполне обоснован, а эмоциональные переживания усугубляют состояние больного.

Что делать в критическом случае?

При остром коронарном синдроме время имеет первостепенное значение. По данным ВОЗ, если кровоток в сердце восстановлен в течение полутора часов, то возможна полная реабилитация пациента после перенесенного ОКС.

Доврачебная помощь при ОКС - это меры по стабилизации состояния больного, которые можно применить в домашних условиях. Первое, что нужно сделать пациенту, это прекратить физическую нагрузку, расстегнуть воротник, ремень и другие мешающие элементы одежды, принять положение полулежа со спущенными ногами (например, сесть на край кровати, облокотившись на подушки). Такое положение снижает риск отека легких. Необходимо обеспечить максимально возможный приток свежего воздуха - открыть окна и при необходимости - двери в помещении. Двигаться крайне нежелательно, поэтому заботу о пациенте до приезда "скорой" должны взять на себя окружающие люди.

Второе, что необходимо сделать, это медикаментозное облегчение состояния. Пациенту необходимо дать ацетилсалициловую кислоту (1-2 таблетки), нитроглицерин под язык - по 1 таблетке каждые 10 минут. Возможно применение успокоительных препаратов - валерианы, пустырника в таблетках. Принимать нитроглицерин можно только в том случае, если артериальное давление у пациента не ниже 90 мм.рт.ст., если нет возможности его измерить, то необходимо ориентироваться на состояние больного. Если прием нитроглицерина не вызвал его значительного ухудшения, то можно принять следующую таблетку. Седативные препараты нельзя применять в виде спиртовых растворов и настоек, чтобы не усугубить состояние больного. Критерий допустимости приема такой же, как и у нитратов - артериальное давление или состояние пациента. Если пациент потерял сознание, то медикаментозную терапию до приезда врача проводить не следует. Можно принимать бета-адреноблокаторы, если они есть под рукой.

Важно следить за состоянием пациента, поскольку могут развиться осложнения коронарного синдрома: отек легких, нарушения мозгового кровообращения. С пациентом необходимо разговаривать, успокаивать его, ведь эмоциональное состояние - это тоже важная часть неотложной помощи при остром коронарном синдроме. Пациенту необходимо успокоиться и поддерживать положительный настрой.

Алгоритм оказания неотложной помощи при ОКС для работников "скорой" более сложен и эффективен. Он включает в себя диагностику ОКС на месте и мероприятие по стабилизации состояния пациента.

Первое, что сделает кардиологическая бригада скорой помощи - это проведет ЭКГ. Его результаты - основной критерий для постановки диагноза острого коронарного синдрома. Уже в первые минуты по ЭКГ различают 2 типа ОКС - с подъемом сегмента ST (вызванный тромбом, полностью перекрывающим просвет сосуда) и без подъема этого сегмента (вызванный другими причинами, кроме тромба).

Последующие действия бригады выглядят следующим образом:

- 1. Пациент должен полусидеть со спущенными ногами или лежать на спине, если нет отека легких, вся мешающая одежда должна быть снята или расстегнута.

- 2. Кислородотерапия - кислородная маска на лицо, в тяжелых случаях - интубация.

- 3. Нитроглицерин, Ацетилсалициловая кислота, бета-блокаторы - если пациент в сознании, и если эти препараты не были приняты раньше.

- 4. Гепарин, Фраксипарин и другие антикоагулянты подкожно.

- 5. Морфин или другие наркотические анальгетики внутривенно однократно. При этом важно следить за дыханием пациента, т. к. наркотические анальгетики угнетают дыхательный центр и могут привести к остановке дыхания.

- 6. Если имеется подъем сегмента ST - тромболитические препараты.

- 7. Устранение осложнений ОКС, если они возникли.

- 8. Доставка пациента в кардиологический стационар.

Считается, что боли в сердце при стенокардии длятся не более 10 минут и проходят сами, а при ОКС - более получаса и не купируются самостоятельно. Но если возникшая боль в сердце не проходит после приема нитроглицерина и остается в течение более чем 10 минут, необходимо вызвать "скорую", не дожидаясь, пока пройдет полчаса, поскольку время играет решающую роль в этом случае.

Лечение ОКС на догоспитальном этапе: современное представление Проф. Терещенко С. Н. Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова. РКНПК Российский кардиологический научно-производственный комплекс

Острый коронарный синдром Одна причина болезни но других клинических проявлений и других стратегий лечения Загрудинная боль Острый коронарный синдром Нет подъема ST Нет тропонин Нестабильна я стенокардия Подъем ST Полож тропонин МВ СК ИМ без подема ST ИМ с подъемом ST

Острый коронарный синдром Одна причина болезни но других клинических проявлений и других стратегий лечения Загрудинная боль Острый коронарный синдром Нет подъема ST Нет тропонин Нестабильна я стенокардия Подъем ST Полож тропонин МВ СК ИМ без подема ST ИМ с подъемом ST

Патогенез острого коронарного синдром Разрыв ранимой атеросклеротической бляшки внутрикоронарный тромбоз изменение геометрии бляшки дистальная эмболизация локальный спазм Спазм коронарной артерии в месте стеноза без видимого стеноза потребности миокарда в кислороде при значимых стенозах доставки кислорода к миокарду при значимых стенозах Появление/усугубление ишемии миокарда Симптомы обострения КБС (острый коронарный синдром)

Патогенез острого коронарного синдром Разрыв ранимой атеросклеротической бляшки внутрикоронарный тромбоз изменение геометрии бляшки дистальная эмболизация локальный спазм Спазм коронарной артерии в месте стеноза без видимого стеноза потребности миокарда в кислороде при значимых стенозах доставки кислорода к миокарду при значимых стенозах Появление/усугубление ишемии миокарда Симптомы обострения КБС (острый коронарный синдром)

Цели лечение острого коронарного синдрома Улучшить прогноз смертности частоты ИМ осложнений Устранить симптомы и синдромов боль СН аритмии …

Цели лечение острого коронарного синдрома Улучшить прогноз смертности частоты ИМ осложнений Устранить симптомы и синдромов боль СН аритмии …

Основные задачи, стоящие при первом осмотре §Оказание неотложной помощи §Оценка предположительной причины развития боли в грудной клетки (ишемическая или неишемическая) §Оценка ближайшего риска развития жизненоугрожающих состояний §Определение показания и места госпитализации.

Основные задачи, стоящие при первом осмотре §Оказание неотложной помощи §Оценка предположительной причины развития боли в грудной клетки (ишемическая или неишемическая) §Оценка ближайшего риска развития жизненоугрожающих состояний §Определение показания и места госпитализации.

Тактика врача при ОКС на догоспитальном этапе §Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз.

Тактика врача при ОКС на догоспитальном этапе §Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз.

Дифференциальный диагноз болей в груди – не только клиническая, но и организационная проблема, решаемая в диагностических отделениях для пациентов с болью в груди

Дифференциальный диагноз болей в груди – не только клиническая, но и организационная проблема, решаемая в диагностических отделениях для пациентов с болью в груди

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОКС НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ §Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз. §Показание к госпитализации и транспортировка.

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОКС НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ §Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз. §Показание к госпитализации и транспортировка.

Малейшее подозрение (вероятный ОКС) в отношении ишемического генеза болей в грудной клетке, даже при отсутствии характерных электрокардиографических изменений, должны являться поводом для незамедлительной транспортировки больного в стационар.

Малейшее подозрение (вероятный ОКС) в отношении ишемического генеза болей в грудной клетке, даже при отсутствии характерных электрокардиографических изменений, должны являться поводом для незамедлительной транспортировки больного в стационар.

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОКС НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ §Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз. §Показание к госпитализации и транспортировка. §Догоспитальная оценка уровня риска смерти и развития ОИМ у больных ОКС без подъема сегмента ST.

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОКС НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ §Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз. §Показание к госпитализации и транспортировка. §Догоспитальная оценка уровня риска смерти и развития ОИМ у больных ОКС без подъема сегмента ST.

Стратификация риска при ОКС без ST Острый риск неблагоприятных исходов при ОКС без ST (оценивается при наблюдении) Высокий возобновляющаяся стенокардия динамические смещения сегмента ST (чем распространеннее, тем хуже прогноз) Низкий за время наблюдения ишемия не возобновляется нет депрессий сегмента ST ранняя постинфарктная стенокардия не маркеры некроза миокарда сердечные тропонины (чем выше, тем хуже прогноз) нормальный уровень сердечного тропонина при двукратном определении с интервалом минимум в 6 часов сахарный диабет гемодинамическая нестабильность серьезные аритмии Eur Heart J 2002; 23: 1809 -40

Стратификация риска при ОКС без ST Острый риск неблагоприятных исходов при ОКС без ST (оценивается при наблюдении) Высокий возобновляющаяся стенокардия динамические смещения сегмента ST (чем распространеннее, тем хуже прогноз) Низкий за время наблюдения ишемия не возобновляется нет депрессий сегмента ST ранняя постинфарктная стенокардия не маркеры некроза миокарда сердечные тропонины (чем выше, тем хуже прогноз) нормальный уровень сердечного тропонина при двукратном определении с интервалом минимум в 6 часов сахарный диабет гемодинамическая нестабильность серьезные аритмии Eur Heart J 2002; 23: 1809 -40

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОКС НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ §Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз. §Показание к госпитализации и транспортировка. §Догоспитальная оценка уровня риска смерти и ИМ у больных ОКС. §Лечение ОСК на догоспитальном этапе.

ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОКС НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ §Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз. §Показание к госпитализации и транспортировка. §Догоспитальная оценка уровня риска смерти и ИМ у больных ОКС. §Лечение ОСК на догоспитальном этапе.

Оказание неотложной помощи Обезболивание Нитроглицерин 0, 4 мг п/я или спрей при с. АД >90 При неэффективности, через 5 мин Нитроглицерин 0, 4 мг п/я или спрей при с. АД >90 При неэффективности « 03» Морфин (особенно при возбуждении, остром сердечной недостаточности) В/в 2 -4 мг + 2 -8 мг каждые 5 -15 мин или 4 -8 мг + 2 мг каждые 5 мин или по 3 -5 мг до купирования боли Вв нитроглицерин при АД >90 mm Hg, если есть боль, острый застой в легких, высокое АД

Оказание неотложной помощи Обезболивание Нитроглицерин 0, 4 мг п/я или спрей при с. АД >90 При неэффективности, через 5 мин Нитроглицерин 0, 4 мг п/я или спрей при с. АД >90 При неэффективности « 03» Морфин (особенно при возбуждении, остром сердечной недостаточности) В/в 2 -4 мг + 2 -8 мг каждые 5 -15 мин или 4 -8 мг + 2 мг каждые 5 мин или по 3 -5 мг до купирования боли Вв нитроглицерин при АД >90 mm Hg, если есть боль, острый застой в легких, высокое АД

Основные принципы лечения больных ОКС без подъема сегмента ST на догоспитальном этапе §Адекватное обезболивание §Антитромботическая терапия.

Основные принципы лечения больных ОКС без подъема сегмента ST на догоспитальном этапе §Адекватное обезболивание §Антитромботическая терапия.

Влияние аспирина и гепарина на сумму случаев смерти и ИМ при ОКС без ST Мета-анализ проведенных исследований % p=0, 0005 12, 5 6, 4 5, 3 2, 0 n=2488 Нет лечения www. acc. org n=2629 Аспирин 5 сут-2 года Гепарин 1 нед

Влияние аспирина и гепарина на сумму случаев смерти и ИМ при ОКС без ST Мета-анализ проведенных исследований % p=0, 0005 12, 5 6, 4 5, 3 2, 0 n=2488 Нет лечения www. acc. org n=2629 Аспирин 5 сут-2 года Гепарин 1 нед

Факторы, влияющие на выбор антитромботического лечения ОКС без стойких ST Характер ишемии миокарда и время последнего эпизода Риск неблагоприятного исхода (ИМ, смерть) в ближайшее время Подход к ведению больного инвазивный консервативный Риск кровотечений Функция почек Клиническое суждение о наличии продолжающегося внутрикоронарного тромбоза

Факторы, влияющие на выбор антитромботического лечения ОКС без стойких ST Характер ишемии миокарда и время последнего эпизода Риск неблагоприятного исхода (ИМ, смерть) в ближайшее время Подход к ведению больного инвазивный консервативный Риск кровотечений Функция почек Клиническое суждение о наличии продолжающегося внутрикоронарного тромбоза

Аспирин при ОКС без ST. Современные рекомендации Начальная доза Европейское кардиологическое общество, ОКС без ST (2002 г.) Длительное применение 75 -150 ≤ 100 с клопидогрелом Класс I (А) Американские коллегия кардиологов и ассоциация сердца, ОКС без ST (2002 г.) 162 -325 75 -160 I (А) Российские рекомендации, ОКС без ST (2004 г.) 250 -500 75 -325, затем 75 -160 (150) - Европейское кардиологическое общество, антиагреганты (2004 г.) 160 -300 75 -100 I (А) Американская коллегия торакальных врачей (2004 г.) 160 -325 75 -162 I (А) Eur Heart J 2002; 23: 809 -40. Circulation 2002; 106: 893 -1900. Chest 2004; 126: 513 S-548 S. Eur Heart J 2004; 25: 166 -81. Кардиология 2004, приложение.

Аспирин при ОКС без ST. Современные рекомендации Начальная доза Европейское кардиологическое общество, ОКС без ST (2002 г.) Длительное применение 75 -150 ≤ 100 с клопидогрелом Класс I (А) Американские коллегия кардиологов и ассоциация сердца, ОКС без ST (2002 г.) 162 -325 75 -160 I (А) Российские рекомендации, ОКС без ST (2004 г.) 250 -500 75 -325, затем 75 -160 (150) - Европейское кардиологическое общество, антиагреганты (2004 г.) 160 -300 75 -100 I (А) Американская коллегия торакальных врачей (2004 г.) 160 -325 75 -162 I (А) Eur Heart J 2002; 23: 809 -40. Circulation 2002; 106: 893 -1900. Chest 2004; 126: 513 S-548 S. Eur Heart J 2004; 25: 166 -81. Кардиология 2004, приложение.

Гепарин при ОКС без стойких ST на ЭКГ 48 -72 ч от боли В/в инфузия НФГ П/к инъекции НМГ Наблюдение 6 -12 часов Высокий риск тромботических осложнений Нет признаков высокого риска тромботических осложнений ST тропонин … нет ST нормальный тропонин (двукратно с интервалом >6 часов) Введение от 2 до 8 суток (по решению врача) Отмена гепарина

Гепарин при ОКС без стойких ST на ЭКГ 48 -72 ч от боли В/в инфузия НФГ П/к инъекции НМГ Наблюдение 6 -12 часов Высокий риск тромботических осложнений Нет признаков высокого риска тромботических осложнений ST тропонин … нет ST нормальный тропонин (двукратно с интервалом >6 часов) Введение от 2 до 8 суток (по решению врача) Отмена гепарина

Добавление клопидогрела при ОКС без ST Исследование CURE (n=12 562) С-с смерть, ИМ, инсульт, тяжелая ишемия риска 34% р=0, 003 11, 4% 0, 14 Риск события 0, 12 Гепарин у 92%, из них НМГ 54% Аспирин 0, 10 9, 3% 0, 08 Аспирин + клопидогрел 0, 06 0, 04 Часы после рандомизации 0, 02 0, 00 0 Circulation 2003; 107: 966– 72 3 6 9 12 Месяцы

Добавление клопидогрела при ОКС без ST Исследование CURE (n=12 562) С-с смерть, ИМ, инсульт, тяжелая ишемия риска 34% р=0, 003 11, 4% 0, 14 Риск события 0, 12 Гепарин у 92%, из них НМГ 54% Аспирин 0, 10 9, 3% 0, 08 Аспирин + клопидогрел 0, 06 0, 04 Часы после рандомизации 0, 02 0, 00 0 Circulation 2003; 107: 966– 72 3 6 9 12 Месяцы

Проявления ишемии миокарда Сильная боль за грудиной сжимающая, давящая Испарина, липкий холодный пот Тошнота, рвота Одышка Слабость, коллапс

Проявления ишемии миокарда Сильная боль за грудиной сжимающая, давящая Испарина, липкий холодный пот Тошнота, рвота Одышка Слабость, коллапс

Клинические варианты ИМ % 65, 6 status anginosus 89 status asthmaticus 7 10, 5 status gastralgicus 1 6, 7 аритмический 2 14, 3 церебральный 1 - бессимптомный - 2, 9 616 чел 105 чел Сыркин А. Л.

Клинические варианты ИМ % 65, 6 status anginosus 89 status asthmaticus 7 10, 5 status gastralgicus 1 6, 7 аритмический 2 14, 3 церебральный 1 - бессимптомный - 2, 9 616 чел 105 чел Сыркин А. Л.

Необходимые и достаточные признаки для диагностики ОИМ Один из перечисленных ниже критериев достаточен для диагноза ОИМ: - клиническая картина ОКС; - появление патологических зубцов Q на ЭКГ; -изменения ЭКГ, указывающие на появление ишемии миокарда: возникновение подъема или депрессии сегмента ST, блокады ЛНПГ;

Необходимые и достаточные признаки для диагностики ОИМ Один из перечисленных ниже критериев достаточен для диагноза ОИМ: - клиническая картина ОКС; - появление патологических зубцов Q на ЭКГ; -изменения ЭКГ, указывающие на появление ишемии миокарда: возникновение подъема или депрессии сегмента ST, блокады ЛНПГ;

50% смертей от ИМп. ST наступает в первые 1, 5 -2 ч от начала ангинозного приступа и большая часть этих больных умирает до прибытия бригады СМП. Поэтому самые большие усилия должны быть предприняты, чтобы первая медицинская помощь была оказана больному как можно раньше, и чтобы объем этой помощи был оптимален

50% смертей от ИМп. ST наступает в первые 1, 5 -2 ч от начала ангинозного приступа и большая часть этих больных умирает до прибытия бригады СМП. Поэтому самые большие усилия должны быть предприняты, чтобы первая медицинская помощь была оказана больному как можно раньше, и чтобы объем этой помощи был оптимален

Организация работы СМП при ОИМ Лечение больного ИМп. ST представляет собой единый процесс, начинающийся на догоспитальном этапе и продолжающийся в стационаре. Для этого бригады СМП и стационары, куда поступают больные с ОКС, должны работать по единому алгоритму, основанному на единых принципах диагностики, лечения и единому пониманию тактических вопросов §Двухстепенная система, когда при подозрении на ИМ линейная бригада СМП вызывает на себя «специализированную» , которая собственно начинает лечение и транспортирует больного в стационар, ведет к неоправданной потере времени §Каждая бригада СМП (в том числе и фельдшерская) должна быть готова к проведению активного лечения больного ИМп. ST

Организация работы СМП при ОИМ Лечение больного ИМп. ST представляет собой единый процесс, начинающийся на догоспитальном этапе и продолжающийся в стационаре. Для этого бригады СМП и стационары, куда поступают больные с ОКС, должны работать по единому алгоритму, основанному на единых принципах диагностики, лечения и единому пониманию тактических вопросов §Двухстепенная система, когда при подозрении на ИМ линейная бригада СМП вызывает на себя «специализированную» , которая собственно начинает лечение и транспортирует больного в стационар, ведет к неоправданной потере времени §Каждая бригада СМП (в том числе и фельдшерская) должна быть готова к проведению активного лечения больного ИМп. ST

Организация работы СМП при ОИМ §Любая бригада СМП, поставив диагноз ОКС, определив показания и противопоказания к соответствующему лечению, должна купировать болевой приступ, начать антитромботическое лечение, включая введение тромболитиков (если не планируется инвазивное восстановление проходимости коронарной артерии), а при развитии осложнений – нарушений ритма сердца или острой сердечной недостаточности – необходимую терапию, включая мероприятия по сердечно-легочной реанимации §Бригады СМП в каждом населенном пункте должны иметь четкие инструкции, в какие стационары необходимо транспортировать больных ИМп. ST или с подозрением на ИМп. ST §Врачи этих стационаров при необходимости оказывают СМП соответствующую консультативную помощь

Организация работы СМП при ОИМ §Любая бригада СМП, поставив диагноз ОКС, определив показания и противопоказания к соответствующему лечению, должна купировать болевой приступ, начать антитромботическое лечение, включая введение тромболитиков (если не планируется инвазивное восстановление проходимости коронарной артерии), а при развитии осложнений – нарушений ритма сердца или острой сердечной недостаточности – необходимую терапию, включая мероприятия по сердечно-легочной реанимации §Бригады СМП в каждом населенном пункте должны иметь четкие инструкции, в какие стационары необходимо транспортировать больных ИМп. ST или с подозрением на ИМп. ST §Врачи этих стационаров при необходимости оказывают СМП соответствующую консультативную помощь

Необходимо как можно быстрее транспортировать больного в ближайшее специализированное учреждение, в котором будет уточнен диагноз и продолжено лечение

Необходимо как можно быстрее транспортировать больного в ближайшее специализированное учреждение, в котором будет уточнен диагноз и продолжено лечение

Линейная бригада СМП должна быть оснащена необходимым оборудованием 1. Портативный ЭКГ с автономным питанием; 2. Портативный аппарат для ЭИТ с автономным питанием с контролем за ритмом сердца; 3. Набор для проведения сердечно-легочной реанимации, включая аппарат для проведения ручной ИВЛ; 4. Оборудование для инфузионной терапии, включая инфузоматы и перфузоры; 5. Набор для установки в/в катетера; 6. Кардиоскоп; 7. Кардиостимулятор; 8. Система для дистанционной передачи ЭКГ; 9. Система мобильной связи; 10. Отсос; 11. Лекарства, необходимые для базовой терапии ОИМ

Линейная бригада СМП должна быть оснащена необходимым оборудованием 1. Портативный ЭКГ с автономным питанием; 2. Портативный аппарат для ЭИТ с автономным питанием с контролем за ритмом сердца; 3. Набор для проведения сердечно-легочной реанимации, включая аппарат для проведения ручной ИВЛ; 4. Оборудование для инфузионной терапии, включая инфузоматы и перфузоры; 5. Набор для установки в/в катетера; 6. Кардиоскоп; 7. Кардиостимулятор; 8. Система для дистанционной передачи ЭКГ; 9. Система мобильной связи; 10. Отсос; 11. Лекарства, необходимые для базовой терапии ОИМ

Лечение неосложненного ИМп. ST на догоспитальном этапе Каждая бригада СМП (в том числе и фельдшерская) должна быть готова к проведению активного лечения больного ИМп. ST Базовая терапия. 1. Устранить болевой синдром. 2. Разжевать таблетку, содержащую 250 мг АСК. 3. Принять внутрь 300 мг клопидогрела. 4. Начать в/в инфузию НГ, в первую очередь при сохраняющейся стенокардии, АГ, ОСН. 5. Начать лечение b-блокаторами. Предпочтительно первоначальное в/в введение, особенно при ишемии, которая сохраняется после в/в введения наркотических анальгетиков или рецидивирует, АГ, тахикардией или тахиаритмией, без СН. Предполагается выполнение первичной ТБА. Нагрузочная доза клопидогрела - 600 мг.

Лечение неосложненного ИМп. ST на догоспитальном этапе Каждая бригада СМП (в том числе и фельдшерская) должна быть готова к проведению активного лечения больного ИМп. ST Базовая терапия. 1. Устранить болевой синдром. 2. Разжевать таблетку, содержащую 250 мг АСК. 3. Принять внутрь 300 мг клопидогрела. 4. Начать в/в инфузию НГ, в первую очередь при сохраняющейся стенокардии, АГ, ОСН. 5. Начать лечение b-блокаторами. Предпочтительно первоначальное в/в введение, особенно при ишемии, которая сохраняется после в/в введения наркотических анальгетиков или рецидивирует, АГ, тахикардией или тахиаритмией, без СН. Предполагается выполнение первичной ТБА. Нагрузочная доза клопидогрела - 600 мг.

Кислородотерапия Во всех случаях 2 л/мин через носовые катетеры в первые 6 ч §При насыщение артериальной крови O § сохранение ишемии миокарда § застой в легких 2 -4 (4 -8) л/мин через носовые катетеры 2

Кислородотерапия Во всех случаях 2 л/мин через носовые катетеры в первые 6 ч §При насыщение артериальной крови O § сохранение ишемии миокарда § застой в легких 2 -4 (4 -8) л/мин через носовые катетеры 2

Нитраты при остром инфаркт миокарда Показания для применения нитратов § ишемия миокарда § острый застой в легких § необходимость контроля АД Нет противопоказаний § с. АД 30 мм Hg ниже исходного § ЧСС 100 § подозрение на ИМ правого желудочка §

Нитраты при остром инфаркт миокарда Показания для применения нитратов § ишемия миокарда § острый застой в легких § необходимость контроля АД Нет противопоказаний § с. АД 30 мм Hg ниже исходного § ЧСС 100 § подозрение на ИМ правого желудочка §

Тройная антитромбоцитарная терапия на догоспитальном этапе Данные испытания On-TIME 2 Догоспитальное введение ИГ IIb/IIIa тирофибана (болюс – 25 мкг/кг с последующей инфузией со скоростью 0, 15 мкг/кг/мин в течение 18 часов) или плацебо в дополнение к аспирина (500 мг внутривенно), клопидогреля (600 мг внутрь) и внутривенного болюса (5000 МЕ) НФГ р=0, 043 р=0, 051 р=0, 581

Тройная антитромбоцитарная терапия на догоспитальном этапе Данные испытания On-TIME 2 Догоспитальное введение ИГ IIb/IIIa тирофибана (болюс – 25 мкг/кг с последующей инфузией со скоростью 0, 15 мкг/кг/мин в течение 18 часов) или плацебо в дополнение к аспирина (500 мг внутривенно), клопидогреля (600 мг внутрь) и внутривенного болюса (5000 МЕ) НФГ р=0, 043 р=0, 051 р=0, 581

Восстановление коронарной перфузии Основой лечения острого ИМ является восстановление коронарного кровотока – коронарная реперфузия. Разрушение тромба и восстановление перфузии миокарда приводят к ограничению размеров его повреждения и, в конечном итоге, к улучшению ближайшего и отдаленного прогноза. Поэтому все больные ИМп. ST должны быть безотлагательно обследованы для уточнения показаний и противопоказаний к восстановлению коронарного кровотока. Российские рекомендации. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК

Восстановление коронарной перфузии Основой лечения острого ИМ является восстановление коронарного кровотока – коронарная реперфузия. Разрушение тромба и восстановление перфузии миокарда приводят к ограничению размеров его повреждения и, в конечном итоге, к улучшению ближайшего и отдаленного прогноза. Поэтому все больные ИМп. ST должны быть безотлагательно обследованы для уточнения показаний и противопоказаний к восстановлению коронарного кровотока. Российские рекомендации. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК

Тромболитическая терапия у больных с ОИМ в 2008 году по данным 12 регионов 2008 год

Тромболитическая терапия у больных с ОИМ в 2008 году по данным 12 регионов 2008 год

Догоспитальный тромболизис: выигрыш во времени = спасение миокарда Решение вызвать скорую Приезд скорой Прибытие в больницу Возникновение боли Постановка диагноза Оформление в приемном покое Актилизе SK сегодня PTCA Метализе в ОРИТ завтра Возникновение боли Решение вызвать скорую Метализе в Метализе на Приезд Постановка приемном покое диагноза догоспитальном скорой этапе Стратегия «Раннего тромболизиса»

Догоспитальный тромболизис: выигрыш во времени = спасение миокарда Решение вызвать скорую Приезд скорой Прибытие в больницу Возникновение боли Постановка диагноза Оформление в приемном покое Актилизе SK сегодня PTCA Метализе в ОРИТ завтра Возникновение боли Решение вызвать скорую Метализе в Метализе на Приезд Постановка приемном покое диагноза догоспитальном скорой этапе Стратегия «Раннего тромболизиса»

Догоспитальный тромболизис при ИМ с ST

Догоспитальный тромболизис при ИМ с ST

Регистр USIC 2000: уменьшение смертности при догоспитальном тромболизисе Смертность (%) 15 12. 2 10 5 8. 0 6. 7 3. 3 0 Догосп. ТЛ ТЛ в стационаре Без ЧКВ реперфузионной терапии Danchin et al. Circulation 2004; 110: 1909– 1915.

Регистр USIC 2000: уменьшение смертности при догоспитальном тромболизисе Смертность (%) 15 12. 2 10 5 8. 0 6. 7 3. 3 0 Догосп. ТЛ ТЛ в стационаре Без ЧКВ реперфузионной терапии Danchin et al. Circulation 2004; 110: 1909– 1915.

VIENNA STEMI REGISTRY: Изменение в реперфузионной стратегиии Тромболизис Без реперфузии ЧКВ 60 60 50 50 Пациенты (%) 40 34 26. 7 30 20 16 13. 4 10 0 VIENNA 2002 VIENNA 2003/2004 Kalla et al. Circulation 2006; 113: 2398– 2405.

VIENNA STEMI REGISTRY: Изменение в реперфузионной стратегиии Тромболизис Без реперфузии ЧКВ 60 60 50 50 Пациенты (%) 40 34 26. 7 30 20 16 13. 4 10 0 VIENNA 2002 VIENNA 2003/2004 Kalla et al. Circulation 2006; 113: 2398– 2405.

VIENNA STEMI REGISTRY: Время от начала заболевания до лечения при разных стратегиях 0 -2 ч 100 90 19. 5 6 -12 ч 2 -6 ч 5. 1 80 44. 4 Пациенты (%) 70 60 50 65. 9 40 30 20 10 50. 5 14. 6 0 ЧКВ THROMBOLYSIS Kalla et al. Circulation 2006; 113: 2398– 2405.

VIENNA STEMI REGISTRY: Время от начала заболевания до лечения при разных стратегиях 0 -2 ч 100 90 19. 5 6 -12 ч 2 -6 ч 5. 1 80 44. 4 Пациенты (%) 70 60 50 65. 9 40 30 20 10 50. 5 14. 6 0 ЧКВ THROMBOLYSIS Kalla et al. Circulation 2006; 113: 2398– 2405.

GRACE REGISTRY Реперфузионная терапия Без репефузии Только ЧКВ 50 48 Пациенты (%) 43 40 40 41 36 32 30 35 33 33 31 30 25 20 10 Только ТЛТ 35 32 26 19 13 15 0 1999 2000 2001 2002 Года 2003 2004 Eagle et al. 2007, Submitted

GRACE REGISTRY Реперфузионная терапия Без репефузии Только ЧКВ 50 48 Пациенты (%) 43 40 40 41 36 32 30 35 33 33 31 30 25 20 10 Только ТЛТ 35 32 26 19 13 15 0 1999 2000 2001 2002 Года 2003 2004 Eagle et al. 2007, Submitted

Лечение неосложненного ИМп. ST на догоспитальном этапе Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе. Проводится при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. При применении стрептокиназы по усмотрению врача в качестве сопутствующей терапии можно использоватьантикоагулянты прямого действия. Если предпочтение отдается использованию антикоагулянтов, может быть выбран НФГ, эноксапарин или фондапаринукс. При применении фибринспецифичных тромболитиков должны использоваться эноксапарин или НФГ. Проведение реперфузионной терапии не предполагается. Решение о целесообразности применения антикоагулянтов прямого действия может быть отложено до поступления в стационар. Российские рекомендации. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК

Лечение неосложненного ИМп. ST на догоспитальном этапе Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе. Проводится при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. При применении стрептокиназы по усмотрению врача в качестве сопутствующей терапии можно использоватьантикоагулянты прямого действия. Если предпочтение отдается использованию антикоагулянтов, может быть выбран НФГ, эноксапарин или фондапаринукс. При применении фибринспецифичных тромболитиков должны использоваться эноксапарин или НФГ. Проведение реперфузионной терапии не предполагается. Решение о целесообразности применения антикоагулянтов прямого действия может быть отложено до поступления в стационар. Российские рекомендации. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК

Показания для проведения ТЛТ Если время от начала ангинозного приступа не превышает 12 часов, а на ЭКГ отмечается подъем сегмента ST ≥ 0, 1 m. V, как минимум в 2 -х последовательных грудных отведениях или в 2 -х отведениях от конечностей, или появляется блокада ЛНПГ. Введение тромболитиков оправдано в те же сроки при ЭКГ признаках истинного заднего ИМ (высокие зубцы R в правых прекордиальных отведениях и депрессия сегмента ST в отведениях V 1 -V 4 с направленным вверх зубцом T). Российские рекомендации. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК

Показания для проведения ТЛТ Если время от начала ангинозного приступа не превышает 12 часов, а на ЭКГ отмечается подъем сегмента ST ≥ 0, 1 m. V, как минимум в 2 -х последовательных грудных отведениях или в 2 -х отведениях от конечностей, или появляется блокада ЛНПГ. Введение тромболитиков оправдано в те же сроки при ЭКГ признаках истинного заднего ИМ (высокие зубцы R в правых прекордиальных отведениях и депрессия сегмента ST в отведениях V 1 -V 4 с направленным вверх зубцом T). Российские рекомендации. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК

Противопоказания для проведения ТЛТ Абсолютные противопоказания к ТЛТ § ранее перенесенный геморрагический инсульт или НМК неизвестной этиологии; § ишемический инсульт, перенесенный в течение последних 3 -х месяцев; § опухоль мозга, первичная и метастатическая; § подозрение на расслоение аорты; § наличие признаков кровотечения или геморрагического диатеза (за исключением менструации); § существенные закрытые травмы головы в последние 3 месяца; §изменение структуры мозговых сосудов, например, артерио-венозная мальформация, артериальные аневризмы Российские рекомендации. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК

Противопоказания для проведения ТЛТ Абсолютные противопоказания к ТЛТ § ранее перенесенный геморрагический инсульт или НМК неизвестной этиологии; § ишемический инсульт, перенесенный в течение последних 3 -х месяцев; § опухоль мозга, первичная и метастатическая; § подозрение на расслоение аорты; § наличие признаков кровотечения или геморрагического диатеза (за исключением менструации); § существенные закрытые травмы головы в последние 3 месяца; §изменение структуры мозговых сосудов, например, артерио-венозная мальформация, артериальные аневризмы Российские рекомендации. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК

Контрольный лист принятия решения врачебно-фельдшерской бригадой СМП о проведении больному с острым коронарным синдромом (ОКС) ТЛТ Проверьте и отметьте каждый из показателей, приведенных в таблице. Если отмечены все квадратики в столбце «Да» и ни одного в столбце «Нет» то проведение тромболитической терапии больному показано. При наличии даже одного не отмеченного квадратика в столбце «Да» ТЛТ терапию проводить не следует и заполнение контрольного листа можно прекратить. «Да» Больной ориентирован, может общаться Характерный для ОКС болевой синдром и/или его эквиваленты продолжающиеся не менее 15 -20 мин. , но не более 12 часов После исчезновения характерного для ОКС болевого синдрома и/или его эквивалентов прошло не более 3 ч Выполнена качественная регистрация ЭКГ в 12 отведениях У врача/фельдшера СМП есть опыт оценки изменений сегмента ST и блокады ножек пучка Гиса на ЭКГ (тест только при отсутствии дистанционной оценки ЭКГ специалистом) Есть подъем сегмента ST на 1 мм и более в двух и более смежных отведениях ЭКГ или зарегистрирована блокада левой ножки пучка Гиса, которой раньше у больного не было У врача/фельдшера СМП есть опыт проведения ТЛТ Транспортировка больного в стационар займет более 30 мин Имеется возможность получать медицинские рекомендации врача кардиореаниматолога стационара в режиме реального времени В период транспортировки больного имеется возможность постоянного мониторного контроля ЭКГ (хотя бы в одном отведении), внутривенных инфузий (в «Нет»

Контрольный лист принятия решения врачебно-фельдшерской бригадой СМП о проведении больному с острым коронарным синдромом (ОКС) ТЛТ Проверьте и отметьте каждый из показателей, приведенных в таблице. Если отмечены все квадратики в столбце «Да» и ни одного в столбце «Нет» то проведение тромболитической терапии больному показано. При наличии даже одного не отмеченного квадратика в столбце «Да» ТЛТ терапию проводить не следует и заполнение контрольного листа можно прекратить. «Да» Больной ориентирован, может общаться Характерный для ОКС болевой синдром и/или его эквиваленты продолжающиеся не менее 15 -20 мин. , но не более 12 часов После исчезновения характерного для ОКС болевого синдрома и/или его эквивалентов прошло не более 3 ч Выполнена качественная регистрация ЭКГ в 12 отведениях У врача/фельдшера СМП есть опыт оценки изменений сегмента ST и блокады ножек пучка Гиса на ЭКГ (тест только при отсутствии дистанционной оценки ЭКГ специалистом) Есть подъем сегмента ST на 1 мм и более в двух и более смежных отведениях ЭКГ или зарегистрирована блокада левой ножки пучка Гиса, которой раньше у больного не было У врача/фельдшера СМП есть опыт проведения ТЛТ Транспортировка больного в стационар займет более 30 мин Имеется возможность получать медицинские рекомендации врача кардиореаниматолога стационара в режиме реального времени В период транспортировки больного имеется возможность постоянного мониторного контроля ЭКГ (хотя бы в одном отведении), внутривенных инфузий (в «Нет»

Возраст более 35 лет для мужчин и более 40 лет для женщин Систолическое давление крови не превышает 180 мм рт. ст. Диастолическое давление крови не превышает 110 мм рт. ст. Разница уровней систолического давления крови, измеренного на правой и левой руке не превышает 15 мм рт. ст. В анамнезе отсутствуют указания на перенесенный инсульт или наличие другой органической (структурной) патологии мозга Отсутствуют клинические признаки кровотечения любой локализации (в том числе желудочно-кишечные и урогенитальные) или проявления геморрагического синдрома В представленных медицинских документах отсутствуют данные о проведении больному длительной (более 10 мин) сердечно-легочной реанимации или о наличии у него за последние 2 недели внутреннего кровотечения; больной и его близкие это подтверждают В представленных медицинских документах отсутствуют данные о перенесенной за последние 3 мес. хирургической операции (в т. ч. на глазах с использованием лазера) или серьезной травме с гематомами и/или кровотечением, больной подтверждает это В представленных медицинских документах отсутствуют данные о наличии беременности или терминальной стадии какого-либо заболевания и данные опроса и осмотра подтверждают это В представленных медицинских документах отсутствуют данные о наличии у больного желтухи, гепатита, почечной недостаточности и данные опроса и осмотра больного ВЫВОД: ТЛТ больному ПРОТИВОПОКАЗАНА подтверждают это _______________(ФИО) ПОКАЗАНА (нужное обвести, ненужное зачеркнуть) Лист заполнил: Врач / фельдшер (нужное обвести) _____________(ФИО) Дата ______ Время _____ Подпись_______ Контрольный лист передается с больным в стационар и подшивается в историю болезни

Возраст более 35 лет для мужчин и более 40 лет для женщин Систолическое давление крови не превышает 180 мм рт. ст. Диастолическое давление крови не превышает 110 мм рт. ст. Разница уровней систолического давления крови, измеренного на правой и левой руке не превышает 15 мм рт. ст. В анамнезе отсутствуют указания на перенесенный инсульт или наличие другой органической (структурной) патологии мозга Отсутствуют клинические признаки кровотечения любой локализации (в том числе желудочно-кишечные и урогенитальные) или проявления геморрагического синдрома В представленных медицинских документах отсутствуют данные о проведении больному длительной (более 10 мин) сердечно-легочной реанимации или о наличии у него за последние 2 недели внутреннего кровотечения; больной и его близкие это подтверждают В представленных медицинских документах отсутствуют данные о перенесенной за последние 3 мес. хирургической операции (в т. ч. на глазах с использованием лазера) или серьезной травме с гематомами и/или кровотечением, больной подтверждает это В представленных медицинских документах отсутствуют данные о наличии беременности или терминальной стадии какого-либо заболевания и данные опроса и осмотра подтверждают это В представленных медицинских документах отсутствуют данные о наличии у больного желтухи, гепатита, почечной недостаточности и данные опроса и осмотра больного ВЫВОД: ТЛТ больному ПРОТИВОПОКАЗАНА подтверждают это _______________(ФИО) ПОКАЗАНА (нужное обвести, ненужное зачеркнуть) Лист заполнил: Врач / фельдшер (нужное обвести) _____________(ФИО) Дата ______ Время _____ Подпись_______ Контрольный лист передается с больным в стационар и подшивается в историю болезни

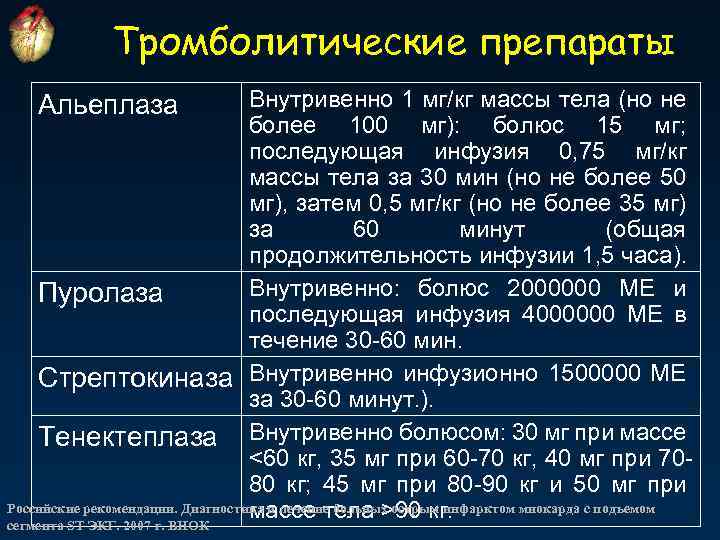

Тромболитические препараты Внутривенно 1 мг/кг массы тела (но не более 100 мг): болюс 15 мг; последующая инфузия 0, 75 мг/кг массы тела за 30 мин (но не более 50 мг), затем 0, 5 мг/кг (но не более 35 мг) за 60 минут (общая продолжительность инфузии 1, 5 часа). Внутривенно: болюс 2000000 МЕ и Пуролаза последующая инфузия 4000000 МЕ в течение 30 -60 мин. Стрептокиназа Внутривенно инфузионно 1500000 МЕ за 30 -60 минут.). Тенектеплаза Внутривенно болюсом: 30 мг при массе 90 кг. сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК Альеплаза

Тромболитические препараты Внутривенно 1 мг/кг массы тела (но не более 100 мг): болюс 15 мг; последующая инфузия 0, 75 мг/кг массы тела за 30 мин (но не более 50 мг), затем 0, 5 мг/кг (но не более 35 мг) за 60 минут (общая продолжительность инфузии 1, 5 часа). Внутривенно: болюс 2000000 МЕ и Пуролаза последующая инфузия 4000000 МЕ в течение 30 -60 мин. Стрептокиназа Внутривенно инфузионно 1500000 МЕ за 30 -60 минут.). Тенектеплаза Внутривенно болюсом: 30 мг при массе 90 кг. сегмента ST ЭКГ. 2007 г. ВНОК Альеплаза

Эволюция тромболизиса Первое поколение Стрептокиназа аллергенна не селективна к фибрину Второе поколение Третье поколение Метализе Эквивалентна Алтеплазе Актилизе Высокая «золотой стандарт» фибринселективность фибринспецифичность не аллергенна Продолжительная внутривенная инфузия Однократный болюс 5 -10 секунд

Эволюция тромболизиса Первое поколение Стрептокиназа аллергенна не селективна к фибрину Второе поколение Третье поколение Метализе Эквивалентна Алтеплазе Актилизе Высокая «золотой стандарт» фибринселективность фибринспецифичность не аллергенна Продолжительная внутривенная инфузия Однократный болюс 5 -10 секунд

Снижение относительного риска Мета-анализ исследований с ранним в/в введением бета-адреноблокаторов при ИМ (n=52 411) 0 -5 -10 -15 -20 -13%

Снижение относительного риска Мета-анализ исследований с ранним в/в введением бета-адреноблокаторов при ИМ (n=52 411) 0 -5 -10 -15 -20 -13%

БЕТА-БЛОКАТОРЫ: ПРИМЕНЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ОКС В 59 РОССИЙСКИХ ЦЕНТРАХ Данные регистра GRACE (2000 -1 гг.) 100% N=2806 C ST – 50. 3% Без ST – 49. 7% 1 Предш. 7 дней 3 В период госпитализации 2 Первые 24 час. 4 Рекоменд. при выписке 100% Без ST C ST 55. 6 54. 3 50. 7 50% 54 50% 20. 2 0% 4. 3% 2. 9 В/в 60. 3 54. 5 12. 2 0% 1 2 3 4 В/в 1 2 3 4 www. cardiosite. ru

БЕТА-БЛОКАТОРЫ: ПРИМЕНЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ОКС В 59 РОССИЙСКИХ ЦЕНТРАХ Данные регистра GRACE (2000 -1 гг.) 100% N=2806 C ST – 50. 3% Без ST – 49. 7% 1 Предш. 7 дней 3 В период госпитализации 2 Первые 24 час. 4 Рекоменд. при выписке 100% Без ST C ST 55. 6 54. 3 50. 7 50% 54 50% 20. 2 0% 4. 3% 2. 9 В/в 60. 3 54. 5 12. 2 0% 1 2 3 4 В/в 1 2 3 4 www. cardiosite. ru

Вв введение бета-адреноблокаторов при остром инфаркте миокарда C первых часов/суток Для устранения симптомов § сохранение ишемии § тахикардия без СН § тахиаритмия § АД Всем без противопоказаний § целесообразность в/в дискутируется §если нет противопоказаний

Вв введение бета-адреноблокаторов при остром инфаркте миокарда C первых часов/суток Для устранения симптомов § сохранение ишемии § тахикардия без СН § тахиаритмия § АД Всем без противопоказаний § целесообразность в/в дискутируется §если нет противопоказаний

Бета-адреноблоктаоры при ИМп. ST Препарат Доза Лечение в 1 -е сутки заболевания Метопролол В/в по 5 мг 2 -3 раза с интервалом как минимум 2 мин; Первый прием внутрь через 15 минут после внутривенного введения. Пропронолол В/в 0, 1 мг/кг за 2 -3 приема с интервалами как минимум 2 -3 мин; Первый прием внутрь через 4 часа после внутривенного введения. Эсмолол В/в инфузия в начальной дозе 0, 05 -0, 1 мг/кг/мин с последующим постепенным увеличением дозы на 0, 05 мг/кг/мин каждые 10– 15 мин до достижения эффекта или дозы 0, 3 мг/кг/мин; для более быстрого появления эффекта возможно первоначальное введение 0, 5 мг/кг в течение 2– 5 мин. Эмолол обычно отменяют после второй дозы перорального -адреноблокатора, если за время их совместного использования поддерживались надлежащие ЧСС и АД.

Бета-адреноблоктаоры при ИМп. ST Препарат Доза Лечение в 1 -е сутки заболевания Метопролол В/в по 5 мг 2 -3 раза с интервалом как минимум 2 мин; Первый прием внутрь через 15 минут после внутривенного введения. Пропронолол В/в 0, 1 мг/кг за 2 -3 приема с интервалами как минимум 2 -3 мин; Первый прием внутрь через 4 часа после внутривенного введения. Эсмолол В/в инфузия в начальной дозе 0, 05 -0, 1 мг/кг/мин с последующим постепенным увеличением дозы на 0, 05 мг/кг/мин каждые 10– 15 мин до достижения эффекта или дозы 0, 3 мг/кг/мин; для более быстрого появления эффекта возможно первоначальное введение 0, 5 мг/кг в течение 2– 5 мин. Эмолол обычно отменяют после второй дозы перорального -адреноблокатора, если за время их совместного использования поддерживались надлежащие ЧСС и АД.

ОКС П ST Данные при поступлении в стационар Отношение шансов (доверит. интервал) ГКБ № 29 (n=58) Другие центры (n=1917) Время от начала симптомов до госпитализации (часы) 5, 48 2, 83 Подъемы ST на исходной ЭКГ (%) 86, 2 93, 8 2. 45 (1. 13 ->5) Отрицательные Т на исходной ЭКГ (%) 3, 45 1, 73 0, 49 (0. 12 -2. 11) Шкала GRACE: доля больных с риском смерти =10% 10, 3 19, 4 2. 08 (0. 89 -4. 88) Класс Killip I-II (%) 93. 1 93, 1 0, 99 (0. 35 -2. 78) III (%) 5, 17 3, 86 0. 74 (0. 23 -2. 41) IV (%) 0 2, 74 1. 81 (0. 25 -13. 3) РОССИЙСКИЙ РЕГИСТР ОСТРЫХ КОРОНАРНЫХ СИНДРОМОВ (РЕКОРД)

ОКС П ST Данные при поступлении в стационар Отношение шансов (доверит. интервал) ГКБ № 29 (n=58) Другие центры (n=1917) Время от начала симптомов до госпитализации (часы) 5, 48 2, 83 Подъемы ST на исходной ЭКГ (%) 86, 2 93, 8 2. 45 (1. 13 ->5) Отрицательные Т на исходной ЭКГ (%) 3, 45 1, 73 0, 49 (0. 12 -2. 11) Шкала GRACE: доля больных с риском смерти =10% 10, 3 19, 4 2. 08 (0. 89 -4. 88) Класс Killip I-II (%) 93. 1 93, 1 0, 99 (0. 35 -2. 78) III (%) 5, 17 3, 86 0. 74 (0. 23 -2. 41) IV (%) 0 2, 74 1. 81 (0. 25 -13. 3) РОССИЙСКИЙ РЕГИСТР ОСТРЫХ КОРОНАРНЫХ СИНДРОМОВ (РЕКОРД)

ОКС П ST Первичная реперфузионная терапия и антикоагулянтное лечение Отношение шансов (доверит. интервал) ГКБ № 29 (n=58) Другие центры (n=1917) 27, 6 75, 7 0 47, 9 Стрептокиназа (%) 24, 1 5, 0 0. 17 (0. 09 -0. 31) T-PA (%) 3, 5 22, 8 >5 81, 0 94, 0 3. 69 (1. 86 ->5) НМГ (%) 0 62, 4 НФГ (%) 100 50, 5 Фондапаринукс (%) 0 0, 1 Бивалирудин (%) 0 0, 1 Первичная реперфузия (%) Первичное ЧКВ (%) ТЛТ: Антикоагулянты (%) РОССИЙСКИЙ РЕГИСТР ОСТРЫХ КОРОНАРНЫХ СИНДРОМОВ (РЕКОРД)

ОКС П ST Первичная реперфузионная терапия и антикоагулянтное лечение Отношение шансов (доверит. интервал) ГКБ № 29 (n=58) Другие центры (n=1917) 27, 6 75, 7 0 47, 9 Стрептокиназа (%) 24, 1 5, 0 0. 17 (0. 09 -0. 31) T-PA (%) 3, 5 22, 8 >5 81, 0 94, 0 3. 69 (1. 86 ->5) НМГ (%) 0 62, 4 НФГ (%) 100 50, 5 Фондапаринукс (%) 0 0, 1 Бивалирудин (%) 0 0, 1 Первичная реперфузия (%) Первичное ЧКВ (%) ТЛТ: Антикоагулянты (%) РОССИЙСКИЙ РЕГИСТР ОСТРЫХ КОРОНАРНЫХ СИНДРОМОВ (РЕКОРД)

Практические подходы при лечении ОИМ В течение 10 - 15 мин Неотложное лечение § морфин по 2 -4 мг в/в до эффекта § ЧДД, ЧСС, АД, насыщение O 2 Мониторирование ЭКГ Готовность к дефибрилляции и СЛР Обеспечение в/в доступа ЭКГ в 12 -ти отведениях Короткий прицельный анамнез, физикальное обследование §O 2 4 -8 л/мин для насыщения O 2 >90% § § § аспирин (если не дали ранее): § § клопидогрел 300 мг, разжевать 250 мг, в свечах 300 мг или в/в 500 мг возраст 90, если есть боль, острый застой в легких, высокое АД § решение вопроса о ТЛТ!!!

Практические подходы при лечении ОИМ В течение 10 - 15 мин Неотложное лечение § морфин по 2 -4 мг в/в до эффекта § ЧДД, ЧСС, АД, насыщение O 2 Мониторирование ЭКГ Готовность к дефибрилляции и СЛР Обеспечение в/в доступа ЭКГ в 12 -ти отведениях Короткий прицельный анамнез, физикальное обследование §O 2 4 -8 л/мин для насыщения O 2 >90% § § § аспирин (если не дали ранее): § § клопидогрел 300 мг, разжевать 250 мг, в свечах 300 мг или в/в 500 мг возраст 90, если есть боль, острый застой в легких, высокое АД § решение вопроса о ТЛТ!!!

Согласно современным представлениям течение атеросклеротического процесса характеризуется периодами обострения с дестабилизацией атеросклеротической бляшки, нарушением целости ее покрышки, воспалением и формированием пристеночного или обтурирующего

В. И. Целуйко, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой кардиологии и функциональной диагностики ХМАПО, г. Харьков

Согласно современным представлениям течение атеросклеротического процесса характеризуется периодами обострения с дестабилизацией атеросклеротической бляшки, нарушением целости ее покрышки, воспалением и формированием пристеночного или обтурирующего тромба. Клиническим проявлением атеротромбоза является острый коронарный синдром (ОКС), включающий острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST или без таковой и нестабильную стенокардию. Другими словами, термин острый коронарный синдром подразумевает период заболевания, при котором имеется высокий риск развития или наличие повреждений миокарда. Введение термина острый коронарный синдром необходимо, так как эти больные требуют не только более тщательного наблюдения, но и быстрого определения тактики лечения.

Течение и прогноз заболевания в значительной степени зависят от нескольких факторов: объема поражения, наличия отягощающих факторов, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, пожилой возраст, и в значительной степени от быстроты и полноты оказания медицинской помощи. Поэтому при подозрении на ОКС лечение должно начинаться на догоспитальном этапе.

Лечение ОКС включает:

- общие мероприятия (срочная госпитализация в ОРИТ, мониторирование ЭКГ, контроль диуреза и водного баланса, постельный режим с последующим расширением его через 1-3 суток). В первые 1-2 дня пища должна быть жидкой или полужидкой, в дальнейшем легкоперевариваемой, низкокалорийной с ограничением соли и продуктов, содержащих холестерин;

- антиишемическую терапию;

- восстановление коронарного кровотока;

- вторичную профилактику.

С целью устранения болевого синдрома следует применять нитроглицерин. Положительное действие его связано как с вазодилатирующим влиянием препарата на коронарные сосуды, так и с позитивными гемодинамическими и антитромбоцитарными эффектами. Нитроглицерин способен оказывать расширяющее влияние и на атеросклеротически измененные, и интактные коронарные артерии, что способствует улучшению кровообращения ишемизированных участков.

Согласно рекомендациям АСС/АНА (2002) по лечению больных с ОКС, нитроглицерин целесообразно применять пациентам с САД не ниже 90 мм рт. ст. и при отсутствии брадикардии (ЧСС менее 50 ударов в минуту) в следующих случаях:

- в течение первых 24-48 часов от развития ИМ больным с сердечной недостаточностью, обширным передним ИМ, преходящей ишемией миокарда и повышенным АД;

- после первых 48 часов больным с повторными ангинозными приступами и/или застоем в легких.

Нитроглицерин применяют сублингвально или в виде спрея. Если купирование болевого синдрома не происходит или имеются другие показания к назначению нитроглицерина (например, обширный передний инфаркт миокарда), переходят к внутривенному капельному введению препарата.

Вместо нитроглицерина можно использовать изосорбида динитрат. Препарат вводят внутривенно капельно под контролем АД в начальной дозе 1-4 капли в минуту. При хорошей переносимости скорость введения препарата повышают на 2-3 капли каждые 5-15 минут.

Назначение молсидомина, по результатам проведенного в Европе большого контролируемого плацебо исследования ESPRIM (Eurohean Study of Prevention of Infarct with Molsidomine Group, 1994), не улучшает течение и прогноз ОИМ.

Несмотря на неоспоримый положительный клинический эффект нитратов, к сожалению, данных о благоприятном влиянии этой группы препаратов на прогноз нет.

Использование β-блокаторов в лечении ОИМ является чрезвычайно важным, так как эта группа препаратов не только обладает антиишемическим эффектом, но и является основной с позиций ограничения зоны некроза. Зона инфаркта миокарда в значительной степени зависит от калибра окклюзированного сосуда, размеров тромба в КА, проведения тромболитической терапии и ее эффективности, наличия коллатерального кровообращения. Существуют два основных пути ограничения размеров ИМ и сохранения функции левого желудочка: восстановление проходимости окклюзированной артерии и уменьшение потребности миокарда в кислороде, которое достигается благодаря применению β-блокаторов. Раннее использование β-блокаторов позволяет ограничить зону некроза, риск развития фибрилляции желудочков, ранних разрывов сердца, снижение летальности больных. Применение β-блокаторов параллельно с тромболизисом способствует снижению частоты развития тяжелого осложнения тромболизиса - кровоизлияния в мозг.

β-Блокаторы при отсутствии противопоказаний должны назначаться как можно раньше. Предпочтительным является внутривенное введение препарата, позволяющее более быстро добиться желаемого положительного эффекта и, при развитии побочных явлений, прекратить поступление лекарства. Если больной ранее не принимал β-блокаторы и реакция на их введение неизвестна, лучше вводить короткодействующие кардиоселективные препараты в небольшой дозе, например метопролол. Начальная доза препарата может быть 2,5 мг внутривенно или 12,5 мг внутрь. При удовлетворительной переносимости дозу препарата следует увеличить на 5 мг через 5 минут. Целевая доза при внутривенном введении - 15 мг.

В дальнейшем переходят на пероральный прием препарата. Первую дозу таблетированного метопролола дают через 15 минут после внутривенного введения. Столь выраженная вариабельность дозы препарата связана с индивидуальной чувствительностью пациента и формой препарата (ретардной или нет).

Поддерживающие дозы β-адреноблокаторов в лечении ИБС:

- Пропранолол 20-80 мг 2 раза в сутки;

- Метопролол 50-200 мг 2 раза в сутки;

- Атенолол 50-200 мг в сутки;

- Бетаксолол 10-20 мг в сутки;

- Бисопролол 10 мг в сутки;

- Есмолол 50-300 мкг/кг/мин;

- Лабеталол 200-600 мг 3 раза в день.

При наличии противопоказаний к применению β-блокаторов в терапии ОИМ целесообразно назначение антагонистов кальция дилтиаземового ряда. Препарат назначают в дозе 60 мг 3 раза в день, повышая ее при хорошей переносимости до 270-360 мг в сутки. При наличии противопоказаний к β-блокаторам дилтиазем является препаратом выбора для лечения больных ОКС, особенно без зубца Q.

Использование антагонистов кальция дигидроперидинового ряда при остром коронарном синдроме оправдано только при наличии ангинозных приступов, которые не предупреждаются терапией β-блокаторами (препараты назначают дополнительно к β-блокаторам) или при подозрении на вазоспастический характер ишемии, например при «кокаиновом» инфаркте миокарда. Следует напомнить, что речь идет только об антагонистах кальция пролонгированного действия, так как применение короткодействующих препаратов этой группы ухудшает прогноз больных инфарктом миокарда.

Следующим направлением терапии ОИМ является восстановление коронарного кровотока, позволяющее частично или полностью предотвратить развитие необратимой ишемии миокарда, уменьшить степень нарушения гемодинамики, улучшить прогноз и выживаемость больного.

Восстановить коронарное кровообращение возможно несколькими путями:

- проведением тромболитической и антитромбоцитарной терапии;

- баллонной ангиопластикой или стентированием;

- ургентным аортокоронарным шунтированием.

Результаты исследований, проведенных на 100 тысячах больных, свидетельствуют, что эффективная тромболитическая терапия позволяет снизить риск смерти на 10-50%. Положительное влияние тромболитической терапии связано с восстановлением проходимости пораженной артерии вследствие лизиса в ней тромба, ограничением зоны некроза, снижением риска развития сердечной недостаточности за счет сохранения насосной функции левого желудочка, улучшением процессов репарации, уменьшением частоты образования аневризм, снижением частоты образования тромбов в левом желудочке и повышения электрической стабильности миокарда.

Показаниями к проведению тромболизиса являются:

- все случаи вероятного ОИМ при наличии ангинозного синдрома длительностью 30 минут и более в сочетании с подъемом сегмента ST (более 0,1 мВ) в двух и более отведениях в первые 12 часов от начала болевого синдрома;

- остро возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса в первые 12 часов от момента появления болевого синдрома;

- отсутствие противопоказаний.

Следует отметить, что, несмотря на то, что временной интервал очерчен 12 часами, более эффективно проведение тромболизиса в более ранние сроки, желательно до 6 часов, при отсутствии элевации сегмента ST, эффективность тромболитической терапии не доказана.

Выделяют абсолютные и относительные противопоказания к проведению тромболитической терапии.

Абсолютными противопоказаниями к проведению тромболизиса являются следующие.

- Активное или недавнее (до 2 недель) внутреннее кровотечение.

- Высокая артериальная гипертензия (АД более 200/120 мм рт.ст.).

- Недавнее (до 2 недель) хирургическое вмешательство или травма, особенно черепно-мозговая, включая сердечно-легочную реанимацию.

- Активная пептическая язва желудка.

- Подозрение на расслаивающую аневризму аорты или перикардит.

- Аллергия к стрептокиназе или АПСАП (можно использовать урокиназу или тканевой активатор плазминогена).

Учитывая высокий риск реокклюзии после тромболизиса, после введения реперфузии обязательно должна проводиться антитромбиновая и антитромбоцитарная терапия.

В Украине, ввиду малой доступности инвазивного вмешательства, эта терапия является основной при восстановлении коронарного кровотока у больных с ОКС без элевации сегмента ST.

Следущий этап - антикоагулянтная и антитромбоцитарная терапия. Стандартом антитромбоцитарной терапии является аспирин.

Аспирин следует принять в самом начале болевого синдрома в дозе 165-325 мг, таблетку лучше разжевать. В дальнейшем - 80-160 мг аспирина вечером после еды.

Если у больного аллергия на аспирин, целесообразно назначить ингибиторы АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов - клопидогрель (Плавикс) или тиклопидин (Тиклид). Тиклопидин - по 250 мг 2 раза в сутки во время еды.

В рекомендациях Европейского общества кардиологов (2003) и АНА/ААС (2002) принципиально новым является включение в ряд обязательных средств антитромботической терапии ингибитора АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов - клопидогреля.

Основанием для этой рекомендации послужили результаты исследования CURE (2001), в котором обследовано 12562 пациента, которые получали, наряду с аспирином, клопидогрель (первая нагрузочная доза 300 мг, затем 75 мг в сутки) или плацебо. Дополнительное назначение клопидогреля способствовало достоверному снижению частоты инфаркта, инсульта, внезапной смерти, потребности в реваскуляризации.

Клопидогрель является стандартом терапии острого инфаркта миокарда, особенно если он развился на фоне приема аспирина, что косвенным образом указывает на недостаточность профилактической антитромбоцитарной терапии. Препарат следует назначать как можно раньше в нагрузочной дозе 300 мг, поддерживающая доза препарата составляет 75 мг в сутки.

Во втором исследовании PCI-CURE проводили оценку эффективности клопидогреля у 2658 больных с планируемым проведением чрескожной ангиопластики. Результаты исследования свидетельствуют, что назначение клопидогреля способствует снижению частоты конечной точки (кардиоваскулярная смерть, развитие инфаркта миокарда или проведение ургентной реваскуляризации в течение месяца после ангиопластики) на 31%. Согласно рекомендациям АНА/ААС (2002) пациенты с нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда без элевации сегмента ST, которым предстоит реваскуляризация, должны получать клопидогрель за месяц до операции и продолжать его прием после вмешательства как можно дольше. Назначение препарата должно быть обязательным.

Блокаторы IIв/IIIа рецепторов тромбоцитов - относительно новая группа препаратов, связывающая гликопротеиновые рецепторы тромбоцитов и тем самым предотвращающая формирование тромбоцитарного тромба. Доказана эффективность гликопротеиновых рецепторов после хирургического вмешательства на коронарных артериях (стентирование), а также при лечении больных высокого риска. Представителями этой группы являются: абсиксимаб, эптифибратид и тирофибан.

Согласно стандартам лечения в качестве антикоагулянтной терапии может использоваться нефракционированный гепарин или низкомолекулярные гепарины.

Несмотря на то, что гепарин применяется в клинической практике на протяжении десятилетий, схема проведения гепаринотерапии при ОИМ не является общепринятой, а результаты оценки ее эффективности противоречивы. Имеются результаты исследований, свидетельствующие, что введение гепарина приводит к снижению вероятности летального исхода на 20%, наряду с которыми результаты метаанализа 20 исследований свидетельствуют об отсутствии эффекта. Такое противоречие в результатах исследований связано в значительной степени с различной формой введения препарата: подкожного или внутривенного капельного. На сегодняшний день доказано, что только при внутривенном капельном введении препарата действительно наблюдается положительный эффект терапии. Использование подкожного введения, а именно этот метод введения препарата, к сожалению, является наиболее распространенным в Украине, не оказывает достоверного влияния на течение и прогноз заболевания. То есть мы якобы частично выполняем рекомендации по лечению, но, не обеспечивая правильной схемы терапии, нельзя рассчитывать на ее эффективность.

Препарат следует применять следующим образом: болюс 60-70 ЕД/кг (максимум 5000 ЕД), затем внутривенно капельно 12-15 ЕД/кг/час (максимум 1000 ЕД/час).

Дозировка гепарина зависит от частично активированного тромбопластинового времени (АЧТВ), которое для обеспечения полного гипокоагуляционного эффекта должно удлиняться в 1,5-2 раза. Но АЧТВ, к сожалению, в Украине определяется только в нескольких лечебных учреждениях. Более простым, но мало информативным методом, который часто используют в лечебных учреждениях для контроля адекватности дозы гепарина, является определение времени свертывания крови. Однако этот показатель не может быть рекомендован для контроля эффективности терапии ввиду некорректности его использования. Кроме того, введение гепарина чревато развитием различных осложнений:

- кровотечений, в том числе и геморрагического инсульта, особенно у лиц пожилого возраста (от 0,5 до 2,8%);

- геморрагий в местах инъекций;

- тромбоцитопении;

- аллергических реакций;

- остеопороза (редко, только при длительном применении).

При развитии осложнений необходимо введение антидота гепарина - протамина сульфата, который нейтрализует анти-ІІа активность нефракционированного гепарина в дозе 1 мг препарата на 100 ЕД гепарина. При этом отмена гепарина и применение протаминсульфата увеличивают риск тромбоза.

Развитие осложнений при использовании гепарина в значительной степени связано с особенностями его фармакокинетики. Выведение гепарина из организма проходит в две фазы: фаза быстрого выведения, в результате связывания препарата с мембранными рецепторами клеток крови, эндотелия и макрофагами, и фаза медленного выведения, в основном через почки. Непредсказуемость активности рецепторного захвата, а значит, и связывания гепарина с белками и скорости его деполимеризации обусловливает второю «сторону медали» - невозможность прогнозирования терапевтического (антитромботического) и побочного (геморрагического) эффектов. Поэтому, если нет возможности контролировать АЧТВ, говорить о необходимой дозе препарата, а значит, и о полезности и безопасности гепаринотерапии нельзя. Даже если АЧТВ определяется, контролировать дозу гепарина можно только при внутривенном введении, так как при подкожном введении слишком большая вариабельность биодоступности препарата.

Кроме того, следует отметить, что кровотечения, вызванные введением гепарина, связаны не только с влиянием препарата на свертывающую систему крови, но и на тромбоциты. Тромбоцитопения является достаточно частым осложнением введения гепарина.

Ограниченность терапевтического окна нефракционированного гепарина, сложность подбора терапевтической дозы, необходимость проведения лабораторного контроля и высокий риск осложнений явились основанием для поиска препаратов, обладающих теми же положительными свойствами, но более безопасных. В результате были разработаны и внедрены в практику так называемые низкомолекулярные гепарины (НМГ). Они оказывают преимущественно нормализующий эффект на активированные коагуляционные факторы, и вероятность развития при их применении геморрагических осложнений значительно ниже. НМГ в большей степени обладают антитромботическим, чем геморрагическим действием. Поэтому несомненным достоинством НМГ является отсутствие необходимости в постоянном контроле свертывающей системы крови в процессе лечения гепарином.

НМГ представляют собой гетерогенную группу в отношении молекулярной массы и биологической активности. В настоящее время в Украине зарегистрированы 3 представителя НМГ: надропарин (Фраксипарин), эноксапарин, дальтепарин.

Фраксипарин назначают в дозе 0,1 мл на 10 кг веса больного 2 раза в сутки в течение 6 дней. Более продолжительное применение препарата не повышает эффективность терапии и сопряжено с большим риском развития побочных эффектов.

Результаты многоцентровых исследований по изучению надропарина свидетельствуют, что препарат обладает таким же клиническим эффектом, как и вводимый внутривенно капельно под контролем АЧТВ гепарин, но при этом количество осложнений достоверно ниже.

Ингибиторы тромбина (гирудины), согласно результатам нескольких многоцентровых исследований GUSTO Iib, TIMI 9b, OASIS, в средних дозах по эффективности не отличаются от НФГ, в больших - увеличивают количество геморрагических осложнений. Поэтому, в соответствии с рекомендациями АНА/ААС (2002), использование гирудинов в лечении больных с ОКС целесообразно только при наличии гепарининдуцированной тромбоцитопении.

К сожалению, не всегда медикаментозное лечение ОКС обеспечивает стабилизацию состояния и предупреждает развитие осложнений. Поэтому чрезвычайно важно при недостаточной эффективности лечения этой группы больных (сохранении ангинозного синдрома, эпизодов ишемии при Холтеровском мониторировании или других осложнений) задавать следующие вопросы: используются ли в лечении больных наиболее эффективные препараты, применяются ли оптимальные формы введения и дозы препаратов и не пора ли признать целесообразность инвазивного или хирургического лечения.

Если же результат лечения положительный и состояние больного стабилизировалось, необходимо проведение нагрузочного теста (на фоне отмены β-блокаторов) для определения дальнейшей тактики лечения. Невозможность проведения нагрузочного тестирования или отмены β-блокаторов по клиническим признакам автоматически делает прогноз неблагоприятным. Низкая толерантность к физической нагрузке является также свидетельством высокого риска и обусловливает целесообразность проведения коронароангиографии.

Обязательным является проведение следующих профилактических мероприятий:

- модификация образа жизни;

- назначение поддерживающей антитромбоцитарной терапии (аспирин 75-150 мг, клопидогрель 75 мг или комбинация этих препаратов);

- применение статинов (симвастатин, аторвастатин, ловастатин);

- использование ингибиторов АПФ, особенно у больных с признаками сердечной недостаточности.

И, наконец, еще один аспект, на котором следует остановиться - целесообразность использования метаболической терапии при ОКС. Согласно рекомендациям АНА/ААС и Европейского общества кардиологов (2002), метаболическая терапия не является стандартом лечения ОКС, так как нет убедительных данных крупных исследований, подтверждающих эффективность данной терапии. Поэтому те средства, которые могут быть потрачены на препараты с метаболическим действием, более разумно использовать на действительно эффективные средства, применение которых является стандартом лечения и позволяет улучшить прогноз, а иногда и спасти жизнь больного.

Острый коронарный синдром - это любая группа клинических признаков или симптомов, позволяющих предположить инфаркт миокарда (гибель клеток сердечной мышцы вследствие нарушения кровоснабжения на этом участке) или нестабильную стенокардию (вариант острой ишемии миокарда, тяжесть и продолжительность которой недостаточна для развития инфаркта миокарда).

Термин «острый коронарный сидром» обычно используется на том этапе обострения ИБС, когда еще отсутствуют или не могут быть получены данные, позволяющие точно поставить диагноз одного из этих состояний (Н. А. Грацианский, 2000). В частности, на этой стадии в течение определенного времени не удается получить четких данных в пользу наличия или отсутствия признаков некроза миокарда.

Таким образом, термин «острый коронарный синдром» - это предварительный диагноз, обозначающий состояние больного при поступлении или в первые часы после поступления в стационар. С течением времени наблюдение за состоянием больного, анализ результатов повторных электрокардиографических и лабораторных исследований позволят точно установить, что лежит в основе острого коронарного синдрома - развивающийся инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия.

Внедрение в клиническую практику термина «острый коронарный синдром» обосновано и целесообразно. Объясняется это, во-первых, общностью патогенеза различных форм острого коронарного синдрома; во-вторых, частым отсутствием возможности быстро разграничить эти клинические формы; в-третьих, необходимостью следовать определенным алгоритмам лечебных мероприятий в зависимости от особенностей ЭКГ (острый коронарный синдром с подъемом или без подъема интервала ST).

К факторам , способствующим возникновению острого коронарного синдрома, относятся:

отсутствие регулярной физической активности, малоподвижный образ жизни;

чрезмерное потребление жирной пищи;

частые психоэмоциональные стрессы;

мужской пол (мужчины чаще болеют, чем женщины);

пожилой возраст (риск заболеть возрастает с возрастом, особенно после 40 лет).

наследственность;

высокий уровень холестерина в крови - в организме скапливается большое количество липопротеида низкой плотности (ЛПНП), в то время как уровень липопротеида высокой плотности (ЛПВП), снижается;

злоупотребление табаком (курение табака в любом виде (сигареты, сигары, трубка), жевание табака);

ожирение;

артериальная гипертензия;

Причины острого коронарного синдрома

Непосредственной причиной развития острого коронарного синдрома служит острая ишемия миокарда, возникающая из-за несоответствия между снабжением миокарда кислородом и потребностью в нем. Морфологической основой этого несоответствия чаще всего бывает атеросклеротическое поражение коронарных артерий с разрывом или расщеплением атеросклеротической бляшки, образованием тромба и повышением агрегации тромбоцитов в коронарной артерии.

Именно тромботические процессы на месте дефекта поверхности атеросклеротической бляшки коронарной артерии служат морфологической основой всех видов острого коронарного синдрома.

Развитие того или иного варианта острой формы ишемической болезни сердца определяется преимущественно степенью, длительностью и связанной с ними структурой тромботического сужения коронарной артерии. Так, на стадии нестабильной стенокардии тромб преимущественно тромбоцитарный - «белый». На стадии развития инфаркта миокарда он в большей степени фибринный - «красный».

Такие состояния, как артериальная гипертензия, тахиаритмия, гипертермия, гипертиреоз, интоксикация, анемия и т.п. ведут к увеличению потребности сердца в кислороде и уменьшению поступления кислорода, что может провоцировать или усугублять имеющуюся ишемию миокарда.

Основные причины острого снижения коронарной перфузии - спазм коронарных сосудов, тромботический процесс на фоне стенозируюшего склероза коронарных артерий и повреждения атеросклеротической бляшки, отслойка интимы и кровоизлияние в бляшку. Кардиомиоциты переключаются с аэробного на анаэробный путь метаболизма. Идет накопление продуктов анаэробного метаболизма, что активирует периферические болевые рецепторы сегментов С7-Th4 в спинном мозге. Развивается болевой синдром, инициирующий выброс катехоламинов. Возникает тахикардия, укорачивающая время диастолического наполнения левого желудочка, и еще больше увеличивающая потребность миокарда в кислороде. В результате происходит усугубление ишемии миокарда.

Дальнейшее ухудшение коронарного кровообращения связано с локальным нарушением сократительной функции миокарда и дилатацией левого желудочка.

Приблизительно через 4-6 часов от момента развития ишемии миокарда формируется зона некроза сердечной мышцы, соответствующая зоне кровоснабжения пораженного сосуда. До наступления этого момента при условии восстановления коронарного кровотока возможно восстановление жизнеспособности кардиомиоцитов.

Патогенез острого коронарного синдрома

Острый коронарный синдром начинается с воспаления и разрыва атеросклеротической бляшки. При воспалении наблюдается активация макрофагов, моноцитов и Т-лимфоцитов, продукция воспалительных цитокинов и секреция протеолитических ферментов. Отражением этого процесса является повышение при остром коронарном синдроме уровня маркеров острой фазы воспаления (реактантов острой фазы), например, С-реактивного белка, амилоида А, интерлейкина-6). В результате происходит повреждение капсулы бляшки с последующим разрывом. Представление о патогенезе острого коронарного синдрома можно представить в виде следующей последовательности изменений:

воспаление атеросклеротической бляшки бляшки

разрыв бляшки

активация тромбоцитов

вазоконстрикция

При остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST образуется неокклюзивный «белый» тромб, состоящий преимущественно из тромбоцитов. «Белый» тромб может быть источником микроэмболий в более мелкие сосуды миокарда с образованием небольших очагов некроза («микроинфаркты»). При остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST из «белого» тромба формируется окклюзивный «красный» тромб, который состоит преимущественно из фибрина. В результате тромботической окклюзии коронарной артерии развивается трансмуральный инфаркт миокарда. При сочетании нескольких факторов риск развития заболеваний сердца существенно возрастает.

Классификация

1. Острый коронарный синдром со стойким подъемом интерв ST или «новой» блокадой левой ножки пучка Гиса;

2. Острый коронарный синдром без подъема интервала ST.

Клиническая картина острого коронарного синдрома

Основным симптомом острого коронарного синдрома является боль:

по характеру – сжимающая или давящая, нередко ощущается чувство тяжести или нехватки воздуха;

локализация (расположение) боли – за грудиной или в предсердечной области, то есть по левому краю грудины; боль отдает в левую руку, левое плечо либо в обе руки, область шеи, нижнюю челюсть, между лопаток, левую подлопаточную область;

чаще боль возникает после физической нагрузки или психоэмоционального стресса;

длительность – более 10 минут;

после приема нитроглицерина боль не проходит.

Кожные покровы становятся очень бледными, выступает холодный липкий пот.

Обморочные состояния.

Нарушения сердечного ритма, нарушения дыхания с одышкой или болями в животе (иногда возникают).

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ: СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

I . ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Определение. Острый коронарный синдром (ОКС) – группа клинических признаков или симптомов, позволяющих с высокой степенью вероятности подозревать при первом контакте с пациентом инфаркт миокарда (ИМ) или нестабильную стенокардию (НС). ОКС включает в себя состояния, обусловленные острыми ишемическим изменениями миокарда: НС (впервые возникшую или прогрессирующую), ИМ без подъема сегмента ST (ИМБП ST) и ИМ с подъемом сегмента ST (ИМП ST).

На догоспитальном этапе скорой медицинской помощи (ДЭ СМП) дифференциальную диагностику между НС и ИМБП ST не проводят. Поскольку на раннем этапе диагностики (в том числе и в стационаре) не всегда можно дифференцировать НС и ИМ, а также другие заболевания, имеющие сходную клинику, целесообразно выделять «вероятный ОКС», как предварительный диагноз при неотложной госпитализации пациента, и «предполагаемый ОКС», как вторичный диагноз в случае, если более вероятной причиной обращения выступает другое заболевание, но ОКС пока не исключен. Следует отметить, что гипердиагностика ОКС на догоспитальном этапе является меньшей ошибкой, чем недооценка состояния больного. В трети случаев ОКС может протекать атипично.

Для оценки клинической ситуации E. Braunwald (1989) предложил подразделять нестабильную стенокардию по остроте клинических проявлений и условиям возникновения приступов следующим образом (табл.).

Классификация нестабильной стенокардии (по E. Braunwald, 1989)

Этиология и патогенез. Возможными причинами острого снижения коронарного кровотока могут являться длительный спазм коронарных сосудов, резкое повышение потребности миокарда в кислороде, тромботические изменения на фоне стенозирующего склероза коронарных артерий и повреждения атеросклеротической бляшки, а также кровоизлияние в бляшку и отслойка интимы артерии.